Suchen und Finden

1. Der alte Hagestolz

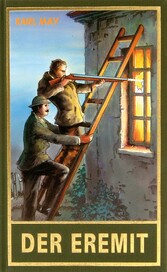

Wenn man von der Residenz mit der Eisenbahn bis Wildau fuhr und von da mit der Postkutsche weiterreiste, die ihre Route über Reitzenhain nahm, den Sitz der Freiherren von Hagenau, so gelangte man nach Grünbach. Von diesem Dorf aus waren es auf einer breiten Chaussee, an der eine prächtige uralte Linde stand, nur wenige Minuten zum nahegelegenen Rittergut gleichen Namens, das der Freiherr von Falkenstein mit seiner Tochter Theodolinde bewohnte. Schlug man einen Bogen um das Anwesen zu dessen Rückseite, an die sich der Garten anschloss, dann fiel der Blick auf ein altes turmähnliches Gebäude in beträchtlicher Entfernung jenseits des freien Feldes.

Ein schmaler Fußpfad führte vom Herrensitz an diesem einsamen, halbverfallenen Bauwerk vorbei. Es hatte fast mannshohe, aber nur knapp eine Elle breite Fenster und war von einer brüchigen Mauer umgeben, in der sich ein fest verschlossenes Tor befand.

Seit einiger Zeit wohnte hier ein alter Hagestolz, der sich Winter nannte. Er mochte an die siebzig Jahre zählen und hatte ein hässliches, wenig Vertrauen erweckendes Gesicht. Niemand wusste, woher er stammte und was er den ganzen Tag über so trieb. Aber es ging das Gerücht, dass er enorm reich sei. Er hauste ganz allein in dem ruinenartigen Turm. Trotzdem wagte niemand, ihn etwa seines Geldes wegen zu überfallen, denn er besaß einen Hund, eine Dogge von riesiger Größe, die jeden Eindringling zerrissen hätte. Dieses Tier lief meist draußen auf dem Hof frei herum. Da Winter also völlig zurückgezogen lebte und mit keiner Menschenseele verkehrte, wurde er allgemein nur ,der Eremit‘ genannt.

Gerade eben hielt er sich in einer Stube auf, die ihm als Schlafzimmer diente. Hinter dem Bett standen eine altfränkische, eiserne, mit Eselshaut beschlagene Geldtruhe sowie eine Lade und eine Kiste. Er saß an einem Tisch und zählte Münzen. Das war seine Lieblingsbeschäftigung.

Jetzt schaute er auf seine Taschenuhr, die ebenfalls vor ihm auf dem Tisch lag, denn er wollte einen ganz bestimmten Zeitpunkt nicht verpassen.

„Es ist soweit!“ Wie viele einsame Menschen hatte er ein Faible für Selbstgespräche. „Ich muss gehen, sonst verfehle ich sie.“

Er steckte die Taschenuhr ein, räumte die Münzen in die Truhe, griff seinen Hut und verließ den Raum. Durch die Wohnstube gelangte er zu einer schmalen steinernen Treppe, die er hinabstieg. Unten führte eine massive Tür in den Hof. Er benutzte sie aber nicht, sondern wandte sich einem gewaltigen Stapel Feuerholz zu, das neben der Treppe so aufgeschichtet war, dass es mit der Hauswand einen Durchlass bildete. Der Eremit passierte ihn und befand sich nun hinter dem Brennmaterial in einem Raum mit einer eisernen Falltür.

An der Wand hing eine kleine Blendlaterne. Er nahm sie herab, brannte sie an und öffnete dann die Falltür. Stufen wurden sichtbar, die den Alten in einen geräumigen Keller brachten. Allerlei Gerümpel lag dort herum. Durch eine weitere Tür gelangte er nun in einen höhlenartigen, wenig mehr als mannshohen Gang. Es handelte sich um das Bett eines unterirdischen Baches, der hier vorbeifloss und so schmal war, dass man neben ihm hergehen konnte. Schleunigst folgte Winter dem Wasserlauf, wobei ihm die Blendlaterne behilflich war.

Nach einiger Zeit erreichte er das Ende des Ganges. Hier senkte sich die Decke so tief herab, dass nur eine sehr niedrige Öffnung blieb, durch die das Bächlein ins Freie trat. Der Eremit musste sich bücken, um ebenfalls hinauszugelangen.

Dieser natürliche unterirdische Gang mochte vor zwei- oder dreihundert Jahren den damaligen Bewohnern des turmähnlichen Gebäudes, in dem jetzt der Einsiedler hauste, in Kriegs- oder Notzeiten als Fluchtweg gedient haben. Sie hatten lediglich die eiserne Falltür und die Stufen, die hinab führten, anlegen müssen und den Keller gebaut. Später war das Gebäude dann aufgegeben worden und allmählich verfallen, und von der Existenz des Ganges wusste nur noch die Sage. Als Winter sich schließlich in dem nun schon fast einer Ruine gleichenden Turm niederließ, lag der Einstieg zu dem Gang unter einem Haufen Schutt verborgen, den Winter abtrug, weil er den Raum neben der Treppe nutzen wollte. Dabei war er auf die eiserne, verrostete Falltür gestoßen.

Die zufällige Entdeckung des Ganges kam dem Eremiten äußerst gelegen, denn neben dem Geldzählen hatte er noch eine zweite Lieblingsbeschäftigung und das war die Jagd. Bei seiner ehemaligen abenteuerlichen Tätigkeit in der Fremde hatte er oft auf die Pirsch gehen müssen. Er hatte sich zu einem guten Schützen entwickelt und die Jagd war ihm zur Leidenschaft geworden.

Nach langen Jahren in die Heimat zurückgekehrt, wollte er darauf nicht verzichten. Allerdings galten hier andere Gesetze, und da er kein Forstbeamter war, sah er sich gezwungen, seiner Leidenschaft heimlich nachzugehen. Er betätigte sich also, gelegentlich jedenfalls, als – Wilderer! Dabei ging es ihm weniger um die Beute als vielmehr um die herrliche Aufregung, in die ihn sein verbotenes Treiben versetzte. Es verstand sich dabei ganz von selbst, dass er seine Pirschgänge mit möglichster Vorsicht durchführte, wobei ihm die Erfahrungen, die er über ein halbes Leben lang in der Wildnis gesammelt hatte, zugutekamen.

Nach der Auffindung des unterirdischen Ganges war alles sehr viel einfacher geworden. Der Gang führte nämlich direkt bis an den Saum des Waldes. Der Bach versorgte also den Eremiten nicht nur mit Trinkwasser, sodass er jetzt in dieser Beziehung von der Außenwelt unabhängig war, sondern das Bett des Baches bot dem Eremiten zudem die Möglichkeit, unbeobachtet in den Wald zu gelangen.

Der Bach trat am Fuß eines Steilhanges zu Tage und zwängte sich dort durch ein Labyrinth von Felsen. Sie waren dicht mit Büschen und Bäumen bewachsen und verbargen die Öffnung des Ganges.

Der Eremit befand sich jetzt in diesem Felsenwirrwarr. Er drängte sich behutsam durch das Gesträuch und gelangte in den Wald. Es lag nicht in seiner Absicht, die Fährte eines Wildes aufzuspüren. Er stellte einem anderen Wesen nach. Geduckt huschte er am Waldessaum entlang, um sich zunächst möglichst weit von der versteckten Öffnung des unterirdischen Ganges zu entfernen. Dann spähte er vorsichtig auf das freie Gelände hinaus. Längs des Waldrandes verlief ein Weg, auf dem sich ein Reiter im Schritt näherte. Es war eine Dame, bei deren Anblick dem Eremiten das Herz höher schlug.

„Sie kommt zur gewohnten Stunde“, murmelte er vor sich hin. „Pünktlich wie eine Uhr. Ob sie weiß, dass ich schon auf sie warte? Ob sie vielleicht meinetwegen immer um diese Zeit hier vorüberreitet?“

Er hatte sich niedergekauert, um nicht gesehen zu werden. Jetzt huschte er wieder im Schutz der Bäume weiter, bis er einen Pfad erreichte, der aus der Tiefe des Waldes kam und zum freien Feld hinführte. In diesen Pfad bog er ein und gelangte so aus den Bäumen heraus und in den Weg, auf dem die Reiterin herankam. Sich den Anschein eines Spaziergängers gebend, schritt er ihr entgegen.

Es war Theodolinde, die schöne Tochter des Freiherrn von Falkenstein. Sie war eine passionierte Reiterin und saß sicher wie ein Mann im Sattel. Als sie den Eremiten erblickte, lächelte sie. Sie hatten sich fast erreicht, da blieb er stehen, zog den Hut und grüßte.

„Guten Tag, gnädiges Fräulein“, sagte er.

Sie nickte huldvoll und erwiderte seinen Gruß ebenso freundlich, ließ sich aber dadurch nicht aufhalten, sondern ritt weiter.

Fasziniert blickte der Eremit ihr nach. „Was für eine Frau!“, flüsterte er und seine Stimme klang heiser. „Sie ist der einzige Mensch, der freundlich zu mir ist, das einzige weibliche Wesen, das mich ansieht, das mich grüßt, das mir zulächelt!“ Seine Gesichtszüge verzerrten sich, entstellt durch die Leidenschaft, die er für Theodolinde von Falkenstein empfand. Seine Augen glühten förmlich, seine Hände ballten sich zu Fäusten.

„Ich würde ihr alle meine Reichtümer zu Füßen legen, wenn ich diese Göttin zur Frau haben könnte. Aber wie stelle ich das an? Wie?! Was nützt mir all mein Geld, wenn ich sie dafür nicht bekomme?!“

Er sah, dass sie jetzt ihr Pferd zu einem Galopp antrieb. Sein Blick folgte ihr, bis sie das väterliche Gut erreichte.

Nun machte er sich ebenfalls auf den Heimweg. Er suchte dazu allerdings nicht den Geheimgang auf, sondern ging gleich querfeldein zu seinem einsamen Domizil zurück. Als er die brüchige Mauer erreichte, zog er den Schlüssel aus der Tasche und öffnete mit seiner Hilfe das Tor. Sorgfältig schloss er es hinter sich wieder ab. Die Dogge hatte ihn mit freudigem Winseln begrüßt, wedelte mit dem Schwanz und leckte ihm die Hand. Das Tier war sein einziger Freund. Ihm allein vertraute er. Wann immer er den Turm verließ, blieb dieser riesige, kraftvolle Hund als Schutz und Wache zurück. Er konnte sich auf ihn unbedingt verlassen.

„Sie war wieder da.“ Nach seiner Gewohnheit sprach er mit dem Hund, während er ihn kraulte. „Sie hat mir erneut ein Lächeln geschenkt. Stolz wie eine Königin saß sie auf ihrem Pferd. Wie ich sie begehre!“

Als er dann wieder allein in der Stube saß, kreisten seine Gedanken noch immer um die Begegnung mit Theodolinde. Ihm, dem Menschenfeind, gingen Frauen aus dem Weg. Sie fürchteten sich vor ihm und tuschelten...

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.